« Le monde est malade, et nous sommes le médicament… » Sur la scène du grand chapiteau de Jazz in Marciac, en ce début de soirée du 24 juillet 2024, le bras posé sur sa guitare basse, Reggie Washington délivre l’ordonnance: musique, partage, amour, ici, maintenant, tout de suite. Ce musicien new yorkais est l’une des chevilles ouvrières de l’aventure musicale « Black lives: from generation to generation« , une initiative née du mouvement Black lives matter, réponse populaire à l’indécente vague de violences policières (mais pas que) exercées contre la population noire américaine. Le nom de George Floyd, étouffé par le policier Derek Chauvin le 25 mai 2020 sur un trottoir de Minneapolis sera d’ailleurs bientôt prononcé, avec d’autres — Martin Luther King, Malcolm X, Aretha Franklin, James Baldwin, Ta-Nehisi Coates, Barack Obama, Fred Hampton, Stacey Abrams, etc. — qui racontent la grande épopée du peuple afro-américain à l’inlassable conquête de ses droits. Les milliers de spectateurs caucasiens à écrasante majorité blanche rassemblés ce soir-là à Marciac assistent à un concert fondamentalement politique. Ce dont ils n’ont pas nécessairement conscience. Ou ce dont ils ont conscience sans nécessairement saisir toute la mécanique qui le sous-tend. La troupe est en scène: ils sont douze, toutes et tous individualités de haute volée, musiciennes et musiciens aux carrières bien établies dans le haut du panier de ce que le jazz mondial produit de meilleur.

Le concert avait commencé avec un type seul qui scratchait deux vinyles posés sur leurs platines calées en bout de plateau, côté jardin. DJ Grazzhoppa, c’est son nom, est un ponte discret de la scène hip hop belge. Quinqua fringant, membre du légendaire groupe de hip hop belge De Puta Madre, Wim Verbrugghe — c’est son vrai nom — s’est fait une solide réputation dans le monde musical anglo-saxon. Ce n’est peut être pas un jazzman au sens de la doxa, mais c’est un jazzman quand même, un transfrontalier qui a aimé et aime encore naviguer entre les genres. Quoi qu’il en soit, et c’est bien ça qui compte, c’est un sacré musicien. L’introduction, sans doute imperceptiblement déconcertante pour certains, nous installe dans un temps et un espace donnés, ceux d’une culture résolument urbaine. Ça sent le béton, le verre et l’acier. Le jazz aussi est une musique urbaine. Le blues vient des campagnes, mais le jazz est un produit des villes : le chant des klaxons et des sirènes, la musique des pneus qui lèchent la pluie sur l’asphalte, la folie automobile, les engins à deux roues, la symphonie des pas qui résonnent dans les couloirs du métro, les portes qui claquent, la vitesse de la lumière, les trains qui passent, les verres qui tintent et les assiettes que l’on brise, les coups de feu, les flics, les manèges et les rires, les courses effrénées, les rendez-vous manqués, les chiens qui aboient, les caravanes qui passent, la joie, les fêtes, les vies ratées, les rires et les cris, la trépidation générale et cet apparent chaos dans lequel chacun cherche un sens en même temps que sa voie. Tout cela, c’est le jazz. Une pulsation ordonnée et un chant qui surgit comme par miracle de l’addition, de la superposition, de l’enchevêtrement de voix singulières.

Ce soir-là, à Marciac, il n’y a que des singularités sur scène. Le DJ belge Grazzhoppa, donc. Et puis l’élégant guitariste américain David Gilmore et le bassiste, lui aussi américain, Reggie Washington; le pianiste français Grégory Privat, le pianiste uruguayen Federico Gonzalez Pena, les deux éclatants saxophonistes français Pierrick Pédron et Jacques Schwarz-Bart (Guadeloupéen et New-Yorkais d’adoption), le batteur américain Gene Lake, l’ébouriffant percussionniste et batteur français Sonny Troupé, la chanteuse sud-africaine Tutu Puoane, sa sublime collègue américaine, Christie Dashiell et, au milieu, avec sa grande carcasse d’ours et sa voix enveloppante, le poète Sharrif Simmons. C’est lui — le dernier poète (The Last Poet) ainsi que le proclame son T-shirt — qui porte le propos du collectif, concentré dans un texte, We are here, qu’il a écrit et qu’il slamme en souplesse sur une musique signée par David Gilmore. « Nous sommes là! »

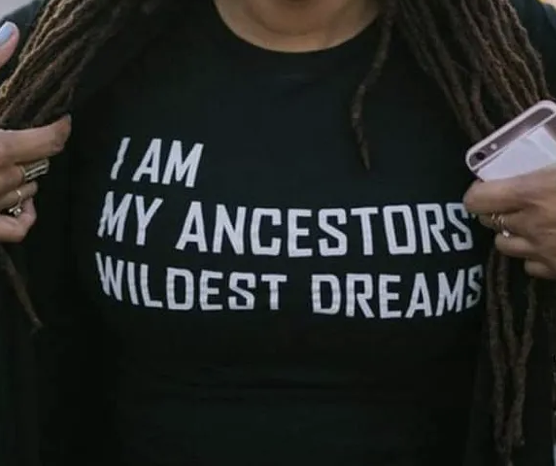

Ce « nous » communautariste désigne spécifiquement la communauté afro-américaine. Le texte qui est délivré là a peut-être une apparence d’universalité, mais il est avant tout un message personnel des Noirs d’Amérique adressé aux Blancs d’Amérique. Plus qu’un rappel et une affirmation de leur présence tout aussi légitime sur cette terre que celle des descendants des colons européens et des Pères fondateurs, c’est une affirmation, un manifeste, une proclamation. Le combat contre le racisme dont se réclame cette formation militante s’inscrit dans ce contexte-là, celui de la place, aujourd’hui, des descendants des esclaves importés d’Afrique dans la société américaine. « Nous sommes là, les survivants noirs de la destruction blanche. Vous nous avez infligé la douleur, nous vous avons donné la soul. Nous sommes là, vivants, nous sommes là, beaux, forts, pleins d’espoir et noirs… » Une phrase qui revient frappe l’oreille: « We are the dreams of our ancestors, from generation to generation » (Nous sommes les rêves de nos ancêtres, de génération en génération). Cette idée portée par la communauté noire américaine qu’elle est « le rêve de ses ancêtres », autrement dit l’accomplissement d’un horizon totalement inatteignable par d’autres voies que le rêve pour un esclave enchaîné dans une plantation du Sud, circule depuis des décennies sans auteur identifié. Elle est déclinée en cartes postales, en posters, en mugs et autres T-shirts. C’est un gimmick, une pensée positive destinée à faire naître et entretenir une fierté chez une population descendante d’esclaves, dont les parents et les grands-parents ont connu la ségrégation et qui continue aujourd’hui encore de faire l’objet d’une violence systémique. Ce « Nous sommes les rêves de nos ancêtres » est aussi au coeur des réflexions qui agitent toujours et encore les enseignants noirs en particulier et le système éducatif américain en général sur la manière de transmettre aux enfants l’histoire de leurs ancêtres et donc, l’histoire de l’esclavage qui n’est pas nécessairement perçue de la même manière selon que l’on est descendant des victimes, des bourreaux ou des simples témoins de l’époque. C’est cet éveil des consciences au fait de l’existence d’une culture de l’oppression s’exerçant des Blancs vers les Noirs qui est appelé « wokisme » outre-Atlantique, un mot dont le sens est complaisamment dévoyé dans nos contrées.

« Je suis les rêves les plus fous de mes ancêtres »

Cette perspective communautaire, il faut bien le dire, ne nous est pas familière. Les républicains universalistes que nous sommes répugnons aux raisonnements manichéens qu’induit immanquablement le « eux contre nous ». Mais cette phrase, tout de même, « Nous sommes les rêves de nos ancêtres », tape dans l’oreille, s’incruste dans la tête, et invite à penser. Comment peut-elle être reçue et comprise ici, par ce public-là qui, de fait, ne saurait être inclus dans ce « nous » exclusivement noir et afro-américain? Partons du principe que dans le contexte du concert, alors que les corps et tous leurs sens sont pris dans le tourbillon des sons et des rythmes, elle n’est simplement pas entendue. Mais tout de même, revenons-y. « Être le rêve de ses ancêtres »… Pour un afro-américain, la formule permet de prendre la mesure du cauchemar qu’ont pu vivre ces hommes, ces femmes, ces enfants déportés, brutalisés, asservis de génération en génération. Depuis plusieurs années maintenant, il y a une prise de conscience de la communauté noire américaine de ses origines africaines. Beaucoup font le voyage vers le Bénin, le Mali ou l’un et l’autre de ces pays d’où furent arrachés leurs ancêtres pour qui la liberté, et pour très longtemps, n’allait plus être qu’un rêve absolument inatteignable. De ce point de vue-là, les Noirs américains d’aujourd’hui sont effectivement le rêve le plus fou de leurs ancêtres.

Mais on voit bien à la manier que ce qui pose néanmoins problème dans la formule (ou ce qui lui donne tout son intérêt, on le verra), c’est son caractère elliptique, son manque de précision qui laisse faussement à penser qu’elle s’adresse à tout le monde. A lui seul, le mot « ancêtre » est trop vague, trop large. Pour un Américain, il renvoie d’abord et avant tout à la génération qui a posé pour la première fois son pied sur la terre d’Amérique. Pour un Blanc, ce sera un Hollandais, un Danois, un Français, un Irlandais, un Italien, un Russe ou n’importe quoi d’autre ayant débarqué de l’Est. Pour un Noir, ce sera un esclave, un martyr transporté à fond de cale, couvert de chaînes, battu et dépossédé de son humanité. Pour un Américain qui n’est pas un natif, c’est-à-dire un indigène (autre victime du suprémacisme européen), l’histoire commence là. Mais pour un Européen, que peut bien évoquer le mot « ancêtre »? Pour un Français cela peut éventuellement aller jusqu’à l’idée d’un Gaulois. Mais si les ancêtres des ancêtres de nos ancêtres sont aussi nos ancêtres (ce dont personne ne saurait douter), la science nous dit aujourd’hui sans marge d’erreur possible que nos communs aïeux, nos ancêtres primordiaux, sont africains. Cette histoire de peau blanche, noire, jaune ou rouge, de cheveux blonds, noirs, roux, lisses, frisés ou crépus, d’yeux bleus ou verts, ronds ou bridés ne sont que de lentes adaptations aux différents régimes climatiques rencontrés sur la surface du Globe. Une contingence en somme, qui ne pèse d’aucun poids sur la définition de la notion d’humanité.

Puisque l’imprécision de la phrase nous le permet, que peut-elle bien signifier si l’on prend le mot « ancêtres » dans son sens le plus large? Sommes-nous réellement « le rêve le plus fou » de nos ancêtres, ou sommes-nous plutôt leur pire cauchemar? A quoi, d’ailleurs, pouvaient bien rêver nos lointains aïeux d’Afrique? L’idée (le rêve) de concorde universelle était-elle déjà née de la discorde? (Peut-on rêver de concorde si l’on n’a pas fait l’expérience cauchemardesque de la discorde?) Si rêve il y a, et compte-tenu de l’état du monde tel qu’on l’observe aujourd’hui, il est encore bien loin d’être accompli. La bonne nouvelle, c’est qu’il y ait encore sur cette Terre, pour le faire advenir, des gens qui restent attelés à la tâche. Ce soir-là, Marciac offrait le spectacle d’une utopie autoréalisatrice. De par la nature du plateau sur lequel était réuni un éventail de nationalités et de couleurs de peau, une diversité qui vient troubler, bousculer même, le sens initial de ce « nous » dont il est question plus haut. De par les idiomes parlés et chantés comme l’anglais bien sûr, mais aussi le français et le Xhosa, élégante langue africaine tonale à clics que module avec grâce la chanteuse sud-africaine Tutu Puoane. De par ce public aussi, à l’enthousiasme généreux, et qui ne fut pas la moindre composante du moment. Le mot « utopie » employé plus haut n’est pas à prendre ici dans son sens aussi commun qu’erroné de « rêve chimérique », mais plutôt dans celui, juste et parfait, donné par le poète-philosophe martiniquais Edouard Glissant qui y voit simplement l’expression de « ce qui nous manque »: l’utopie, c’est ce qui nous manque et ce vers quoi l’on tend, précisément parce que ça nous manque. Par la magie du jazz, cette musique qui bien plus que toute autre harmonise les singularités, la langue des douze flamboyants artistes du Black Lives s’est rapidement faite intensément performative, entraînant à son point d’acmé le peuple hétéroclite (c’est la nature du peuple d’être hétéroclite) réuni devant la scène dans une expérience partagée d’effacement de l’idée même de racisme.

Les spectateurs de Marciac ont assisté, ce soir-là, à un concert profondément politique. Un spectacle non seulement porteur d’un message, mais également réalisateur du message qu’il porte. Une nouvelle fois, démonstration est faite que la musique est un puissant outil qui a le pouvoir de diffuser des idées en les mettant en action. Une arme politique en somme. La beauté de ces gens, superbement alignés pour un salut final devant une foule déchaînée n’est que le reflet de la beauté du geste qu’ils viennent d’accomplir dans un tourbillon de virtuosités instrumentales.

Cette onde d’amour qui laisse entrevoir la possibilité d’une humanité réconciliée ne pouvait qu’aider à contenir dans l’ombre du deuxième concert de la soirée, celui d’Avishai Cohen et de son quintette du moment, le spectre hideux de la guerre et des massacres qui se perpétuent pendant qu’ici, on chante. Seule allusion à l’actualité de l’élégant Avishai au moment d’entamer l’une de ses plus récentes compositions intitulée Courage: « Il faut en ce moment beaucoup de courage pour continuer à faire ce que nous faisons. » Le concert se déroule dans une perfection musicale absolue tandis que l’on découvre bouches et oreilles bées les dernières trouvailles du maître contrebassiste israélien: l’époustouflante batteuse de 24 ans Roni Kaspi et le pianiste Itay Simhovich dont la frêle apparence physique le faisant passer pour un collégien à peine sorti de l’enfance déclenche au moment de son entrée en scène une réaction de surprise du public. L’enveloppante suavité du trombone de Yonatan Voltzok, le saxophone incisif de Yuval Drabkin qui n’oublie pas de citer son Coltrane en glissant une phrase de My Favorite Things dans l’un de ses solos font le reste.

S’il est une vertu que l’on peut bien accorder au jazz, c’est cette capacité à produire du sens dans le chaos. Ce soir-là, pendant quatre heures à Marciac, l’univers s’est tenu en équilibre. Cela sonnait juste. Cela sonnait beau. Et le monde, ayant retrouvé un temps son bel ordonnancement, en fut soudain un peu meilleur…